教师招聘面试《声音是怎样传播的》说课稿

https://jiaoshi.huatu.com 2023-05-12 15:38 教师招聘网 [您的教师考试网]

五、说教学过程

(一)创设情境,导入新课

建构主义强调从学习者的经验出发,以学生已有的生活经验为出发点,开始新授前,我会先出示一个发声器,随后打开开关,发声器发出声音。学生通过之前所学知道,声音是由发声器震动产生的,之后我会引导学生尝试用画图的方式展现声音的传播方式。由于学生对于声音的传播方式有不同的理解,有的认为是沿直线传播的,有的认为是以波纹的形式传播的。这表明学生有着不同的经验起点,我会以此为依据,在后续教学中通过实验纠正学生的错误认识,帮助学生建构正确的科学概念。通过该环节的设置,可以激发学生的学习兴趣,开启学生的思维之旅。

(二)合作学习,把握新知

1.声音以声波的形式进行传播

声波看不见、摸不着,学生缺乏与之相关的生活经验。对此,我会以实验演示的方法直观呈现科学原理,将泡沫球置于发声装置之上以及用正在发声的音叉靠近水面,引导学生观察实验现象,学生通过观察会发现:①发声装置发出声音时,泡沫球跳起来的形状像波浪;②当发声的音叉轻触水面时水面产生了波纹,一圈一圈地扩散出去。我会借助实验现象向学生补充讲解声音是以波的形式传播的。通过具体的实验,学生观察到了声音传播的规律,得出了相关结论,教学难点得以攻破。

2.声音传播需要借助介质

学生了解了声音的传播方向和传播形式后,接着探讨的是声音传播需要借助的中间物质。建构声音在空气中传播这一概念时,由于空气是看不见、摸不着的,因此当它和抽象的声音联系时,概念建构往往难以深入。对此,我会利用空气模型,逐步呈现钟罩内空气量的变化与听到的声音的变化,帮助学生理解声音可以通过空气传播,深化概念的建构。然后我会出示太空中宇航员的图片,鼓励学生大胆假设,猜想宇航员的交流方式。然后组织学生以四人为一小组进行模拟实验,抽掉钟罩内空气,模拟真空环境,证明声音在太空中的传播情况。在此过程中我会进行巡视指导,为学生解答疑难问题。探究活动结束后,对学生给予鼓励性评价,同时再次演示声音在空气中传播的实验。师生共同总结出声音能在空气中传播,没有空气,声音无法传播。通过借助实验进行探究活动,学生不仅可以仔细观察实验现象,也能在思考、分析后得出结论,解决概念建构过程中的疑惑,建构概念间的关联,打通思维的堵点。

日常生活中,人们听到的声音基本是通过空气传播的。学生听到发声器在教室不同位置发出的声音,很容易发现“声音是向各个方向传播的”。那么声音在固体和液体中可以传播吗?传播的方向也是如此吗?为了打消学生的疑惑,在做声音在固体和液体中传播的实验时,我会给予学生充分的时间和空间去听、去体验、去验证。在做固体传声实验时,我将要求学生将发声器倒扣在桌上,用手捂住一只耳朵,另一只耳朵紧贴桌面,选择不同位置仔细听并记录自己的发现。学生在实验后进行交流,他们发现在不同的位置都能听到声音,说明声音在固体中可以传播且是向各个方向传播的。在做液体传声实验时则要求学生将发声器浸没在水中,用手捂住一只耳朵,另一只耳朵紧贴水槽壁,选择不同的位置仔细听。学生发现,隔着水槽在不同位置都能听到发声器的声音,说明声音在水中也是向各个方向传播的。这几个实验真实可感,学生通过亲身经历,加深了对科学原理的认识。

(三)巩固联系,迁移内化

有效的学习过程,不仅单纯地依赖模仿与记忆,依据“因材施教,教学信息及时反馈”的原则,我会以多媒体为学生展示钓鱼的图片,引导学生思考在钓鱼时是否可以大声说话并尝试利用本节课所学知识进行解释说明,为培养学生分析问题、解决问题的能力创造条件。

(四)师生互动,归纳总结

在这一环节中,我会引导学生总结本节课的所感所悟,形成知识网络。

(五)作业布置

恰当的作业布置,可使学生的学习成果得到强化与应用,因此本节课我布置了一道开放性,学生通过课后查阅资料,尝试制作土电话,并简单为家人讲解其原理,以此达到加深课程内容的学习与理解。

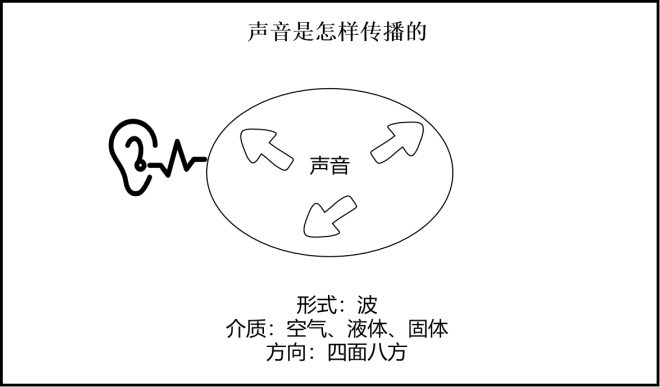

六、说板书设计

为了帮助学生清晰明了的把握本节课的内容,最后我对板书设计进行简要说明,本节课我将采用提纲式的板书内容突出重点,帮助学生理解与记忆。

推荐阅读:

责任编辑:欣欣

- · 北京市教师教育网

- · 天津教师教育网

- · 河北教师教育网

- · 山西省教师教育网

- · 内蒙古教师教育网

- · 辽宁教师教育网

- · 吉林教师教育网

- · 黑龙江教师教育网

- · 上海教师教育网

- · 江苏教师教育网

- · 浙江教师教育网

- · 安徽教师教育网

- · 福建教师教育网

- · 江西教师教育网

- · 山东教师教育网

- · 河南教师教育网

- · 湖北教师教育网

- · 湖南教师教育网

- · 广东教师教育网

- · 深圳教师教育网

- · 广西教师教育网

- · 海南教师教育网

- · 重庆教师教育网

- · 四川教师教育网

- · 贵州教师教育网

- · 云南教师教育网

- · 西藏教师教育网

- · 陕西教师教育网

- · 甘肃教师教育网

- · 青海教师教育网

- · 宁夏教师教育网

- · 新疆教师教育网

- · 北京市教育信息网

- · 天津教育信息网

- · 河北教育信息网

- · 山西省教育信息网

- · 内蒙古教育信息网

- · 辽宁教育信息网

- · 吉林教育信息网

- · 黑龙江教育信息网

- · 上海教育信息网

- · 江苏教育信息网

- · 浙江教育信息网

- · 安徽教育信息网

- · 福建教育信息网

- · 江西教育信息网

- · 山东教育信息网

- · 河南教育信息网

- · 湖北教育信息网

- · 湖南教育信息网

- · 广东教育信息网

- · 深圳教育信息网

- · 广西教育信息网

- · 海南教育信息网

- · 重庆教育信息网

- · 四川教育信息网

- · 贵州教育信息网

- · 云南教育信息网

- · 西藏教育信息网

- · 陕西教育信息网

- · 甘肃教育信息网

- · 青海教育信息网

- · 宁夏教育信息网

- · 新疆教育信息网

- · 北京人事考试信息网

- · 天津人事考试信息网

- · 河北人事考试信息网

- · 山西省人事考试信息网

- · 内蒙古人事考试信息网

- · 辽宁人事考试信息网

- · 吉林人事考试信息网

- · 黑龙江人事考试信息网

- · 上海人事考试信息网

- · 江苏人事考试信息网

- · 浙江人事考试信息网

- · 安徽人事考试信息网

- · 福建人事考试信息网

- · 江西人事考试信息网

- · 山东人事考试信息网

- · 河南人事考试信息网

- · 湖北人事考试信息网

- · 湖南人事考试信息网

- · 广东人事考试信息网

- · 深圳人事考试信息网

- · 广西人事考试信息网

- · 海南人事考试信息网

- · 重庆人事考试信息网

- · 四川人事考试信息网

- · 贵州人事考试信息网

- · 云南人事考试信息网

- · 西藏人事考试信息网

- · 陕西人事考试信息网

- · 甘肃人事考试信息网

- · 青海人事考试信息网

- · 宁夏人事考试信息网

- · 新疆人事考试信息网

上一篇: 教师招聘面试《土壤的结构和类型》试讲稿