教师招聘高中语文《芣苢》教案

https://jiaoshi.huatu.com 2024-01-26 13:37 教师招聘网 [您的教师考试网]

(三)研读课文,深入分析

1.提问:《芣苢》这首诗生动地表现了采集野菜的劳作过程。这种过程在诗中是怎样具体表现出来的?

要求:学生同桌交流,作出回答。

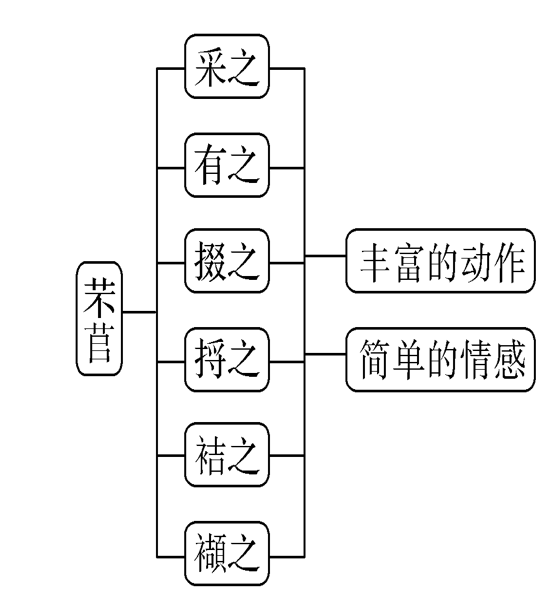

明确:妇女们采集野菜的劳作过程是在重章叠句的旋律里,通过动词的变换表现出来的。“采”是总体描写,“采采”的反复叠唱,有着音乐美感,也体现着妇女们呼朋引伴,轻松欢乐的情调。“有”唱出了获取的愿望,也似乎传递着发现野菜的信息。接下来四个动词恰是一个完整的劳动过程。“掇”,一片片、一棵棵地拾取、摘取;“捋”,由少而多,进而成把地握取;“袺”,把成把握取的野菜放到提起的衣襟里,“襭”,再把装满野菜的衣襟掖在腰带间。整个劳动过程描绘得自然流畅,完整有序。

2.提问:诗中完全没有写采芣苢的人,这样写有什么好处?前人说此诗“自然生其气象”。那么,这首诗描绘了什么样的景象?

要求:学生小组讨论,教师巡视指导,小组代表回答。

明确:诗中完全没有写采芣苢的人,令人读起来却能够明白地感受到她们欢快的心情,让人眼前出现了三三两两、三五成群的女子,她们于平原旷野、你追我赶、群歌互答的欢快劳动的场景。几个动词,把她们欢快的心情、收获的喜悦伴着音乐节奏传达了出来。

3.提问:朗读《芣苢》一诗,声韵及用词上有哪些特点?

要求:学生同桌交流,教师点名回答。

明确:灵活运用了双声叠韵的手法,全诗总共变换了六个字,在声韵上都存在着显著的特点。第一句中的“采”(cǎi)和第二句中的“有”(yǒu)由于古代语音演变,在现代汉语中已经不具有双声和叠韵的特点,但第三句中的“掇”(duō),第四句中的“捋”(luō),第五句中的“袺”(jié),第六句中的“襭”(xié),至今仍然具有双声和叠韵的特点,这使得其节奏舒卷徐缓,也在内容中形成了动作的进程和情感的变化循序渐进之效,在意义表达和修辞以及情感体验上都耐人寻味。

4.提问:《芣苢》一诗句式上的鲜明特点是什么?

要求:学生小组讨论,教师巡视指导,小组代表回答。

明确:重章叠句是《芣苢》中尤为重要的艺术手法,全篇共三章相叠,在不同的诗章里又叠用相同的诗句,“采采芣苢”四字的反复叠用,占据了全篇的半壁江山。全诗只有“采”“有”“掇”“捋”“袺”“襭”六个动词的变换运用,其余文字均无改变,此种巧妙的重章复沓结构,在看起来很单调的不断重叠中使诗歌围绕同一旋律反复咏唱,产生了简单明快、往复回环的音乐感,更好地表达了情绪与情感。同时,易于流传,节奏轻盈舒缓,不乏余音袅袅之效,尽显其音乐之美感。

5.提问:《诗经》中的主要表现手法有哪些?《芣苢》采用的是什么表现手法?

要求:学生同桌交流,教师点名回答。

明确:《诗经》多用赋、比、兴手法。所谓“赋”就是平铺直叙,铺陈、排比。“比”是类比、比喻。“兴”是以其他事物为发端,引起所要歌咏的内容。比兴手法可增强诗歌的生动性和鲜明性,增加韵味和形象的感染力。《芣苢》使用的手法是赋。

(四)巩固拓展,提升认知

提问:通过对《芣苢》的学习,你感受到《诗经》这部诗集对中国文化产生了怎样的影响?

要求:学生在课堂上自由发言,教师点评。

明确:它不仅丰富了中国的语言,影响了中国的文学,而且影响了中国人的思想,成为传统文化的重要组成部分。

(五)归纳总结,深入理解

提问:谁来为我们总结一下本节课的内容?

要求:学生各抒己见,畅所欲言。学生自己总结,教师归纳补充。

明确:本诗通过六个动词的变化,表现了古代女子采芣苢时越采越多直到满载而归的过程,充满了劳动的欢欣,洋溢着劳动的热情,也从侧面烘托出了采芣苢的女子朴素、自然之美。

(六)实际演练,布置作业

1.无论是古人还是今人,都喜欢从《诗经》中取名字,说出三个历史上以此取名的人物及其身份,下节课分享。

2.《诗经》中的许多诗句已经演化成为名言警句,下面是习近平主席引用过《诗经·大雅·荡》的“靡不有初,鲜克有终。”写一篇你从中获得的启示,不少于600字。

五、板书设计

推荐阅读:

责任编辑:欣欣

- · 北京市教师教育网

- · 天津教师教育网

- · 河北教师教育网

- · 山西省教师教育网

- · 内蒙古教师教育网

- · 辽宁教师教育网

- · 吉林教师教育网

- · 黑龙江教师教育网

- · 上海教师教育网

- · 江苏教师教育网

- · 浙江教师教育网

- · 安徽教师教育网

- · 福建教师教育网

- · 江西教师教育网

- · 山东教师教育网

- · 河南教师教育网

- · 湖北教师教育网

- · 湖南教师教育网

- · 广东教师教育网

- · 深圳教师教育网

- · 广西教师教育网

- · 海南教师教育网

- · 重庆教师教育网

- · 四川教师教育网

- · 贵州教师教育网

- · 云南教师教育网

- · 西藏教师教育网

- · 陕西教师教育网

- · 甘肃教师教育网

- · 青海教师教育网

- · 宁夏教师教育网

- · 新疆教师教育网

- · 北京市教育信息网

- · 天津教育信息网

- · 河北教育信息网

- · 山西省教育信息网

- · 内蒙古教育信息网

- · 辽宁教育信息网

- · 吉林教育信息网

- · 黑龙江教育信息网

- · 上海教育信息网

- · 江苏教育信息网

- · 浙江教育信息网

- · 安徽教育信息网

- · 福建教育信息网

- · 江西教育信息网

- · 山东教育信息网

- · 河南教育信息网

- · 湖北教育信息网

- · 湖南教育信息网

- · 广东教育信息网

- · 深圳教育信息网

- · 广西教育信息网

- · 海南教育信息网

- · 重庆教育信息网

- · 四川教育信息网

- · 贵州教育信息网

- · 云南教育信息网

- · 西藏教育信息网

- · 陕西教育信息网

- · 甘肃教育信息网

- · 青海教育信息网

- · 宁夏教育信息网

- · 新疆教育信息网

- · 北京人事考试信息网

- · 天津人事考试信息网

- · 河北人事考试信息网

- · 山西省人事考试信息网

- · 内蒙古人事考试信息网

- · 辽宁人事考试信息网

- · 吉林人事考试信息网

- · 黑龙江人事考试信息网

- · 上海人事考试信息网

- · 江苏人事考试信息网

- · 浙江人事考试信息网

- · 安徽人事考试信息网

- · 福建人事考试信息网

- · 江西人事考试信息网

- · 山东人事考试信息网

- · 河南人事考试信息网

- · 湖北人事考试信息网

- · 湖南人事考试信息网

- · 广东人事考试信息网

- · 深圳人事考试信息网

- · 广西人事考试信息网

- · 海南人事考试信息网

- · 重庆人事考试信息网

- · 四川人事考试信息网

- · 贵州人事考试信息网

- · 云南人事考试信息网

- · 西藏人事考试信息网

- · 陕西人事考试信息网

- · 甘肃人事考试信息网

- · 青海人事考试信息网

- · 宁夏人事考试信息网

- · 新疆人事考试信息网

上一篇: 教师招聘高中语文《故都的秋》说课稿